|

| Pareja con el vestido de gala de Cabezabellosa, tal y como apareció en la Lírica Popular de la Alta Extremadura, de García Matos |

|

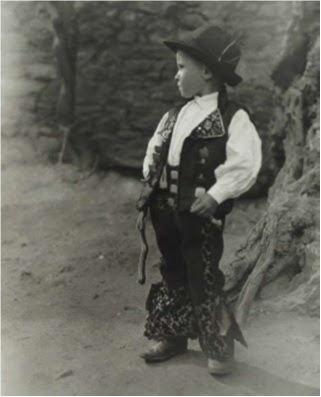

Vista parcial del pantalón

bombacho de Villa del Campo, (Cáceres)

|

El porqué, Ruth Matilda llego hasta Pozuelo y no pasó de el, es algo que hoy por hoy desconocemos, lo cierto es que antes de iniciar los viajes, se planificaban meticulosamente, buscando fiestas y tradiciones locales, que en ocasiones conllevaba visitar un pueblo en más de una ocasión, primordialmente la Hispanic Society Of América, quería construir una crónica visual de España y para ello contrato a grandes fotógrafos, como es de suponer estos no fotografiaron grandes edificios, si no la naturalidad de un mundo tan distante, oficios tradicionales, costumbres, pequeños detalles de la vida cotidiana, que sin remedio se estaban perdiendo, acarrear agua, hacer pan, exprimir las uvas para sacar vino, elaborar aceite, curar jamones, cuidar ovejas y cerdos, la cocción de cerámica, la forja de objetos de metal, elaborar utensilios con metodología tradicional, moradas de artesanos, de familias acomodadas, de labradores, solteras, o pobres de solemnidad, todo ello sin salir de su entorno natural, donde los personajes se desenvolvían con absoluta normalidad. Las fotografías suelen agilizar la memoria, y en general sus fotografías, ofrecen un registro enigmático y sugerente con imágenes de gran viveza, algo así como acariciar lo más profundo de sus sentimientos.

La expedición de 1927-28 comenzó en Galicia, Ruth Matilda Anderson

llego a Galicia el 29 de Diciembre de 1928, aunque no se le conoce actividad

hasta el 7 de Enero de 1928, que se encontraba en Vigo, de Vigo pasó a León

recorriendo varias localidades de esta provincia, así como otras de Zamora y

Salamanca, el 20 de Enero llego a la comarca de las Batuecas, hospedándose en

una posada del arruinado monasterio de las Batuecas regentada por un antiguo

ex-monje de dicho monasterio, desde allí se acercó a las Mestas, y volvió a

Salamanca visitando la Alberca y Puerto de Bejar, el 24 de Enero llegó a Baños

de Montemayor, Aldeanueva del Camino y Plasencia, donde estableció su cuartel

general de la alta Extremadura.

La expedición por tierras Extremeñas, fue bautizada por Frances

Spaldin, como E.E.E. (Expedición

Etnográfica a Extremadura).

A fin de cubrir el mayor número de eventos posibles, la expedición se adaptó a ciertos calendarios festivos, o bien en Plasencia tuvo conocimiento de una festividad ancestral que se celebraba no muy lejos de allí, (más bien creo esto ultimo) así tras varios días en Plasencia y Malpartida de Plasencia, ante la proximidad de la Candelaria, (muy celebrada en aquella época) el 1 de Febrero se desplazan a Montehermoso, el trayecto lo realizaron en coche (un Ford que alquilaron en Galicia, al que bautizaron como “Nuestra Señora” y le añadieron una caja de madrera diseñada por Frances Spaldin, acompañante de Ruth Matilda, en la que guardaban el material) por carreteras en construcción que no contaban con puentes, como es bien sabido, entre Plasencia y Montehermoso hay dos ríos, el Jerte lo cruzaron en una barcaza de cable, no es que hubiera muchos coches en el contorno, pero aquella barcaza se adaptaba a ellos, a pesar de la fecha no debía de llevar mucha agua, ya que en las notas de las fotografías que realizó Ruth Matilda, en una describe a burros y mujeres vadeando el río, y en otra indica que los pueblos de la otra orillas de los ríos Jerte y Alagón, quedan incomunicados con Plasencia cuando llueve durante largo tiempo, la corriente se hace demasiado profunda y rápida para los caballos, y los hombres no se atreven a intentar el paso en barca.

Salvado el Jerte, aun les quedaba el Alagón como gran escollo a salvar, las características de la barca de Montehermoso para cruzar el Alagón, no se adaptaba a trasbordar el automóvil y lo dejaron en Carcaboso, allí alquilaron caballerías y prosiguieron sobre ellas, cruzaron el Alagón en la barca de Montehermoso ubicada en el paraje conocido como vado del Galapagar y continuaron hasta Montehermoso.Este primer viaje a Montehermoso fue muy breve, llegó el día 1 de Febrero, tan solo pretendía cubrir la festividad de la Candelaria, el día 3 de Febrero partieron hacia Malpartida de Plasencia donde ya habían estado el 30 de Enero, y aquí surge la gran pregunta, ¿Por qué se va Matilda de Montehermoso el día de San Blas? La respuesta más fácil y común es que ese año no hubo Negritos, y a su ved esta respuesta, abre un abanico de preguntas de difícil contestación. No deja de ser cierto, que en algunas ocasiones, había Santos que se quedaban sin mayordomos y que estos solían ser quienes costeaban, los ceremoniales y convites, o que fueran pobres y se redujeran ceremonias, pero no la festividad en sí, las festividades colectivas del pueblo, no eran pagadas con dinero, Matilda y cuantos venían a hacer expediciones a España, solían estar bien informados y traían cartas de presentación, direcciones y tarjetas de contacto de personas influyentes en sus respectivas actividades, nada estaba improvisado, tan solo hay noticias de una tradición no programada en la que se desviaron del recorrido establecido, la de la Pasión viviente de Villalcampo, el resto de visitas y contenido estaba programado de antemano, razón por la que es raro que Matilda no tuviera conocimiento de tan singular fiesta, o estando allí, no la citase siquiera.

Dentro de estas expediciones Extremeñas, había dos grandes objetivos, el primero Montehermoso, lugar donde se encontraban los trajes pintados por Sorolla en el cuadro el Mercado y el otro el traje de Cabezabellosa, (especialmente el masculino, con su pantalón bombacho) que habían visto en la “Lírica Popular de la Alta Extremadura” de Manuel García Matos, en Cabezabellosa utilizaron la citada Lírica como credencial o carta de presentación, por tanto poseían un espléndido documento, en el que se describe la fiesta de San Blas y los negritos, cierto que dicho libro es posterior a la primera visita, aun así, en la segunda sigue sin citar para nada tal festividad, ni su típico atuendo, es más cuando en1951 Matilda publica su celebre “Spanish Costume Extremadura” en el libro incluye lo descrito por García Matos, sobre la Baca Moza, que hacia décadas que no se celebraba, y nuevamente, se olvida de los negritos, que como ya se ha dicho, aparecen en el citado libro. Por qué describe Matilda en su libro, como y donde bailaban los montehermoseños en la Candelaria y Carnaval de 1928 y 1949, y sin embargo no menciona el baile de los negritos.

El hecho de que ese año no hubiera Negritos, no parece suficiente

motivo para que Matilda no anotase nada de tan populosa celebración, en la

expedición de 1949, entre otras cosas se intereso por la vestimenta de la

antigua tradición Arroyana del solsticio de verano, en la noche de San Juan, es

más incluso esta vieja tradición, fue el motivo que las llevó por segunda vez a

Arroyo de la Luz.

De Montehermoso vuelven a Plasencia para continuar por la comarca de la vera, Tejeda, Torremenga, Jaraiz de la Vera, Cuacos, Yuste, Aldeanueva de la Vera, Jarandilla, vuelta a Plasencia, Coto de Navafebrera, y Valdastillas, con vuelta a Plasencia, para continuar hacia las hurdes, Casar de Palomero, Aceña, Camino Morisco, Pinofranqueado, El Robledo, Horcajo, El Gasco, Fragosa, Nuñomoral, El Cerezal, El Asegur, Las Eras, Casares, Carabusino, Riomalo de Arriba, Las Mestas, Vegas de Coria, Cambroncino, y vuelta al Casar de Palomero.

Desde Casar de Palomero, donde llegaron el sábado 18 de Febrero, víspera del Carnaval, emprenden nueva ruta en coche el lunes 20, y tras pasar por Cerezo, y El Bronco, llegan a Montehermoso ese mismo lunes de Carnaval, (es de suponer que al dejar atrás el Cerezo y llegar al Bronco no volvieron a Plasencia, tal vez desde el Bronco, continuarían hacia Santa Cruz de Paniagua y por Pozuelo llegarían a Montehermoso, esto explicaría su presencia en el Pozuelo cinco días más tarde, el 25 de Febrero, el itinerario de esta expedición esta basado en las fotografías que Matilda fue numerando y solo aparecen las poblaciones en las que se hicieron dichas fotos), desde la creación del cuadro el Mercado, (representación de Extremadura según Sorrolla, en su serie de Las Provincias de España), para la Hispanic Society Of América, Montehermoso era destino indispensable, en uno de los muchos informes a sus superiores, Matilda indica que llegaron a tiempo para el Carnaval montehermoseño y aunque no lo especifica, llegó muy por los pelos, como mucho estaría día y medio de los tres de Carnaval, razón por la que no debió de quedar muy convencida y veintiún año más tarde en 1949, regresó para fotografiarlo, no pudo hacerlo ya que para burlar la prohibición, que todos los años, mediante bando, hacia el Gobernador provincial, adelantaron el carnaval una semana y cuando Matilda llegó ya se había celebrado. Montehermoso le dio mucho a Matilda y ella siempre fue generosa con Montehermoso, tras regresar a el 21 años más tarde, siguió alabándolo, porque a pesar de que en el pueblo ya se habían incorporado algunos elementos modernos no habían afectado mucho el espíritu de sus habitantes. Matilda admiró mucho a Montehermoso y sus gentes, les tenía un cariño especial, (no hay que olvidar que su mesa de trabajo en Nueva York, estaba justo en frente del cuadro El Mercado y a diario veía a las montehermoseñas con su gorra plagada de vivos colores).

Sobre Montehermoso, Matilda llegó a escribir, que los sellos,

postales, periódicos y tomates enlatados estaban disponibles en el pueblo, y

que las luces eléctricas, ardían débilmente por las tardes, y sin embargo,

estos refinamientos modernos, no habían producido ningún notable cambio espiritual

en los modos de los montehermoseños. Y añadía que eran una rica fuente de

material etnográfico. Acaso los negrito no eran y son material etnográfico.

Como ya se ha dicho, el sábado 25 de Febrero de 1928 llegaron a

Pozuelo de Zarzón, Matilda lo describe como “una llanura tachonada de granito

al oeste del Alagón. Las lluvias primaverales estaban cayendo y el cielo estaba

pesado sobre la población. A través de calles empedradas, tapiadas con casas de

mampostería o tapia y llenas de charcos, jóvenes con blusas de algodón y

pantalones de pana desfilaban y cantaban en una ruidosa celebración de su

inminente entrada en el ejército. También salían muchachas con flores en el

pelo, con brillantes chales estampados y delantales pálidos,

estos grupos se las ingeniaban para reunirse de vez en cuando”.

Evidentemente se refiere a las celebraciones de quintos que al

menos entre año nuevo y el carnaval se celebraban en todas las poblaciones, en

este caso ya era cuaresma y por lo general en cuaresma estas celebraciones

dejaban de hacerse, si bien es cierto que había una excepción y Matilda llegó

dentro de ella, la excepción era el Domingo de Piñata y como dice el refrán,

“Hasta el domingo de piñata, antruejos no faltan”. (Las palabras

antruejos, entruejos y carnestolendas sirvieron hasta los principios de siglo

para designar en la provincia de Cáceres al período festivo que preludia la

llegada de la cuaresma). Razón por la que perfectamente Matilda pudo

contemplar tal celebración.

En cuanto al Pantalón Bombacho lo describe así: El siguiente mejor ejemplo, del pantalón bombacho de tamaño natural, de hecho el único que localizamos en Extremadura, salió a la luz en Pozuelo.

(Lo de tamaño natural, viene dado porque en Montehermoso encontró uno infantil que documenta de la siguiente manera: “Manuel viste camisa blanca y chaleco de paño fino negro con picos de terciopelo rojo bordados en colores. Los bombachos, de paño fino negro, llevan vueltas de satén azul labrado con dibujos de seda negra. Los lazos de los tirantes son azules y rojos. Los bombachos están hechos con una delantera que se abrocha en el centro con un solo botón. Esta delantera se sujeta además con una cinta roja, azul y amarilla, que se anuda en un ojal al lado izquierdo, se pasa por detrás y se ata con una lazada larga en el lado derecho”).

“La mujer encargada de la posada, comprensiva con nuestros propósitos, fue en busca de los trajes masculinos tradicionales y volvió con dos pares del pantalón bombacho de tela negra, uno con los puños de sarga y terciopelo negro (Fig. 83), uno con los puños de sarga solamente. En ambos pares, los puños estaban forrados con franela de color rojo brillante y estaban recortados a lo largo de la parte delantera de la abertura con una cinta en forma de banda en uno de los lados hasta un borde del patrón de cuentas y carretes anulados en la espalda del chaleco de Cabezavellosa. La costura siguió los patrones que habíamos visto antes y añadió otro de semicírculos invertidos con los puntos de una línea encajados en las curvas de la otra.

El sombrero se mantenía en la cabeza con una cinta ancha y negra cosida en la entrada de la cabeza, unida a la nuca, y se dejaba caer en un lazo hasta la mitad de la cintura”.La faja (Fig. 84) era extraordinariamente rica. De merino negro, con flecos en los extremos, estaba bordado con sedas de colores en un diseño de pavo real en el centro, y para el resto en rosas, violetas y claveles. Como en la faja de Cabezavellosa bordada, la técnica era la de puntadas largas y planas, sin acolchar, cada pétalo y hoja enmarcada con un contorno de que también hizo los tallos y dio las puntadas más largas, formando una costilla en el medio. Las puntadas así cosidas se usaban para bordar coberturas españolas del siglo XVIII, de las que la Sociedad Hispánica posee varios ejemplos, uno (H1068) que muestra un diseño de árbol de tipo indio oriental. El sombrero, un sombrero calañes (Fig. 85), era de un tamaño imponente y en el ala se vuelve profunda y firme, el terciopelo lustroso, y dos grandes pompones de seda que quedan para adornar el borde del ala y la parte superior de la corona. El cordón de seda negra delineaba el borde superior del terciopelo que cubría la corona y ambos bordes de la banda del ala, en la que hacía un diseño de hojas compuestas debajo del pompón.

|

| Ofertorio 2016, Villa del Campo, (Cáceres). |

|

| Belén viviente, Navidad 1967-68 |

|

Diferentes estilos en plena

convivencia, a la izquierda el pantalón bombacho. Villa del Campo, (Cáceres)

|

|

Trajes típicos de Villa del Campo, Ofertorios.

|

|

Manteo en fase de elaboración, autora María Miguel

Fuentes Villa del Campo, (Cáceres)

|

|

| Manteo Antiguo, María Felipe, Villa del Campo,(Cáceres) |

|

| Indumentaria masculina Villa del Campo, (Cáceres) |

|

| fragmento de faja, obra de María Miguel Fuentes, Villa del Campo, (Cáceres). |

|

| Pañuelo, Isabel Gordo, Villa del Campo,(Cáceres) |

|

| Indumentaria del Campo. Cedida por Gema Torres. |

|

Jubón y saya, Olga Gutiérrez.

|

|

| Chaleco y chaqueta, Montaña Alonso. |

|

| Jubón, Maria Felipe. |

|

| Pañuelo, Montaña Alonso. |

|

Chaleco, doble vista. Anónimo. Villa del Campo, (Cáceres).

|

|

| Chaleco doble vista, anónimo, Villa del Campo (Cáceres) |

|

Jubón con pasamanería, doble vista. Anónimo. Villa del Campo (Cáceres)

|

|

Manteo de Olga Gutiérrez, Villa del Campo, (Cáceres)

|

No hay comentarios:

Publicar un comentario